【開欄的話】

乘風起航,奮楫篤行。過去五年來,成都大學心懷“國之大者”,奮力“走在前列”,在高水平建設特色鮮明、國內一流、國際知名的應用型城市大學征程中邁出堅實步伐。回顧過去,展望未來,在第八次黨代會即將召開之際,黨委宣傳部(新聞中心)推出“成大這五年 發展成就巡禮”系列綜述,全面呈現五年來學校事業發展建設成效,激勵全校師生在高遠目標引領下,以更加奮發有為的姿態,奮力譜寫“后大運”成大高質量發展新篇章,開創學校事業發展新局面。

今日推出“成大這五年”發展成就巡禮系列綜述第八篇——科學研究篇。

時光奔涌,腳步向前。2020至2024年這五年,成都大學學術排名屢創歷史新高。自然指數排名大幅提升,目前位居國內高校100位次;在2024年軟科世界大學學術排名中位列全球878位,國內排名175位;學校人才團隊引育成效明顯,40余人次入選美國斯坦福大學全球前2%頂尖科學家榜單;學校國家級科研平臺實現零的突破,首次立項國家社科基金重點項目……

五年來,學校黨委深入學習領會習近平總書記關于科技創新的重要論述,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,聚焦服務國家重大需求,凝聚科研力量,凝練科研方向,加快推進有組織科研,建設高水平科研團隊,搭建高能級創新平臺,承接重大科研任務,產出重大創新成果,積極服務國家高水平科技自立自強。

學科交叉 助力人文社科新突破

這是成都大學服務“國之大者”的一個縮影。

2024年1月,由馬克思主義學院整合全校相關資源申報的“四川省鑄牢中華民族共同體意識研究基地(2023-2025)”成功獲批。作為交叉學科平臺,該基地致力打造具有馬克思主義、民族學、宗教學、歷史學、社會學、新聞學、藝術學、語言學等多學科融合的研究矩陣,與校內的泰國研究中心、成都大中小思想政治工作研究基地等省部級、市廳級科研平臺密切合作,“抱團”發展。

從“中國式現代化進程中西部超大城市鑄牢中華民族共同體意識實踐研究”“智媒時代中華民族共同體形象國際傳播與接受創新實踐研究”到“新時代超大城市鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育體系研究”,未來五年,基地將著眼這三方面開展工作,爭取以更多原創性、應用性、創新性的成果,努力為構建中華民族共同體研究的科學體系、學術體系、話語體系貢獻成大力量。

以多學科的視角和問題導向,著眼經濟社會發展所需開展研究,這樣的科研組織模式成效明顯。

2020年,天府文化研究院承擔了市委宣傳部“推進天府文化創新性發展,協同打造巴蜀文化旅游走廊”的重大課題決策調研任務,整合知名專家和青年學者共同參與,通過實地走訪、深入調研,為唱好“雙城記”提供“成大方案”。

2021年5月,文明互鑒與“一帶一路”研究中心成立,中心積極響應民族團結、國家安全、文化凝聚與中華民族偉大復興的時代需求和重大戰略部署,及時開展理論研究、撰寫調研報告、形成應對方案,為地方政府和企業提供有力的智力支持。

泰國研究中心

傳統工藝研究院

此外,學校以傳統工藝研究院、泰國研究中心、成都大中小思想政治工作研究基地、“蓉城法治”智庫等一批具有巴蜀文化特色、成大特色,在省內外具有重要影響的高校智庫為抓手,圍繞區域和國別研究、“一帶一路”、社會治理、依法治市、高等教育等重大理論和現實問題,為中央和各級黨委政府提供高質量決策咨詢服務。

五年來,學校實施人文社會科學振興計劃,助力人文社科新發展。創新人文社科科研組織方式,建立以問題為中心的科研管理模式,以項目為紐帶的人員組織機制。聚焦“一帶一路”、制造強國、鄉村振興、民營經濟等改革發展的重大理論和現實問題為中央和各級黨委政府提供高質量資政服務,累計有154項高水平決策咨詢報告為獲得肯定性批示或采納,王影教授牽頭撰寫的報告獲得中共中央領導人肯定性批示,創下學校“首次”。共發表人文社科類論文3900余篇,專著430余部,立項各級人文社科類縱向項目1291項,其中國家級項目立項30項,省部級項目立項204項,科研經費近3.4億元。羅文軍教授申報的《現代中國報紙副刊漢譯文學編年考錄(1897-1949)》是學校首次獲得國家社科基金重點項目立項。

2023年3月,經學校黨委常委會七屆第89次會議審議,同意成立成都大學人文社科高等研究院。學校黨委書記劉強強調,“要將研究院建設成為具有國際視野、中國特色、巴蜀風格的跨學科研究平臺和高端智庫,引領學校新文科發展,支撐學校一流城市大學建設,服務地方經濟社會,全面提升學校在人才培養、科學研究、文化傳承、社會服務、對外交流方面的能級和位勢”。

目前,社科處已初步擬定《成都大學人文社科高等研究院建設方案》,著眼加強學校人文社科有組織科研,培育高水平社科成果產出,助推學校高質量發展,將研究院建成多學科交叉研究高地、高水平社科人才集聚特區、科學決策咨詢的高端智庫。揮毫,成大人文社科新發展新篇章正在落筆成書。

高等研究院

堅持“四個面向” 統籌創新資源

王清遠教授成果“復雜荷載與環境下超長壽命疲勞測試技術與工程應用”獲中國力學學會科學技術獎一等獎,實現了國內自主研發超長壽命疲勞試驗設備的跨越式發展,為國家重大裝備與結構的長壽命高可靠性表征和評價開辟了新途徑。

唐然博士科研團隊與3家單位共同完成的科研成果“四川盆地紅層滑坡研究”,破解了四川盆地成因機理復雜、災害隱患極大的紅層滑坡成因謎題,獲得2021年度中國巖石力學與工程學會科技進步一等獎。

李俊龍教授領銜的手性藥物與仿生合成科技團隊,主持國家自然科學基金包括面上項目與青年基金等10余項,各類省部級科研課題近20項,主研國家科技專項重大新藥創制、廣東省重大科技專項等國家/省部級科研項目,發表SCI學術論文60余篇,獲得20余項中國發明專利授權,團隊獲批立項2022年度“四川省自然科學基金創新研究群體”。

……

在學校科研組織管理體系改革優化下,具有“成大風格”的創新成果正不斷涌現。

五年來,學校堅持“四個面向”,優化改革組織管理機制,引育科技創新團隊,加強科技創新力量建設,讓創新驅動發展落地生根。

學校基于“同心、同向、同行”科技服務理念,圍繞科研工作管理、科學技術獎勵、科研團隊建設、科技成果轉化等工作新制定或修訂一攬子文件制度,打造“三聚焦三強化”工作機制,抓重點、求突破、強服務,協調互作,搭建多元化的服務體系和平臺,充分發揮教師的凝聚力、創新力,提升學校的科技核心競爭力和科研工作實績。

五年來,學校新增自然科學類省廳級及以上科研平臺23個,其中省部級及以上科研平臺新增14個,同比2014-2018年度增長140%。其中國家級平臺2個,實現國家級平臺零的突破。承擔自然科學類省部級及以上項目近500項,自然科學類R&D科技經費達到10億元以上,同比2014-2018年度增幅超過290%。知識產權新增近2000件,其中軟件著作權380件、授權專利1604件、授權發明專利394項,同比2014-2018年度增長96%。學校成為省內第二家通過知識產權“貫標”認證的高校,為學校科技創新及成果轉化能力提升提供了有力支撐。

在施開波研究員領銜的生物信息與智能健康團隊,匯聚了四川大學、電子科技大學、西安交通大學及成都大學附屬醫院等國內外知名專家擔任為技術顧問。團隊還跨國牽手,與新加坡南洋理工大學Yeng Chai Soh院士團隊緊密合作,打造集自主知識產權、遠程監測與康復治療功能于一體的新型智慧醫療體系。

像施開波教授團隊一樣,學校不斷倡導加強創新資源統籌和力量組織,持續推動與成都市產業功能區的深度對接,提升服務城市重點產業的能力。圍繞生物醫藥、動漫與文化創意、智慧制造與城市建設、統籌城鄉教育四大學科群引領的學科高地,以升博攻堅為內生動力,推進高水平平臺項目建設,加強創新資源統籌,聚集和穩定了一批專職科研隊伍,建有包括先進材料、手性藥物、超導與新能源材料等20余個團隊,配備儀器設備價值1.5億元,以“搭平臺、組團隊、申項目、出成果” 推動科研協同創新,一批交叉融合、集中攻關的大平臺、大基地、大項目建設發展,構建起成都大學的創新矩陣,創新產出質量和數量均創近年來歷史新高。

這五年,ESI學科論文從2019年1460篇到2024年8258篇,增長超過5倍;中科院一區論文400余篇,在《Nature》正刊、《Nature》子刊、《Science》子刊等國際頂級期刊上發文21篇。現有高被引論文256篇,排省內第4,熱點論文17篇,排省內第3。自然指數大幅提升,位列國內高校100位次。獲自然科學類省部級及以上獎勵24項,國家級高水平社會力量獎39項,國際學術獎3項,政府科技獎勵實現新突破,彰顯創新“硬實力”;6個學科進入ESI全球1%。學術期刊辦刊水平持續提升。聘請院士、知名教授等專家學者出任期刊主編,成大學報社科版被權威外文數據庫收錄,教育與教學研究入選中國“核心學術期刊”,抗生素雜志入選中國科學引文數據庫核心庫,影響因子實現倍增。首次創辦外文期刊《數字轉型與社會》,被2個國際知名數據庫收錄。

圍繞國家重大需求和人民生命健康需求等領域,加強基礎研究,產出一批具有學術價值的標志性成果,展現“成大擔當”。

臨床醫學院、附屬醫院骨科生物材料團隊取得多項研究進展,探討了骨感染治療的發展前景、為改善糖尿病足深部MRSA生物膜感染傷口的臨床治療效果提供了思路。

孔清泉教授團隊在自然海水電解制氫及氯離子腐蝕防護方面取得重要進展,對實現國家的能源安全和可持續發展戰略具有重要意義。

特聘研究員尹俊青與中國科學院山西煤炭化學研究所等團隊合作,對目前丙烯的氫甲酰化工業生產中存在的巨大挑戰提供了新的解決思路與方法。

天然產物化學生物學交叉創新團隊李建教授研發出基于噬菌體蛋白設計的金黃色葡萄球菌快速檢測系統,2小時內便可完成從分離到鑒定的整個過程,還能應用于其他類型的基于核酸物質的快速、高靈敏度檢測。

生物與醫藥前沿技術研究院

產學研融合 推動科技成果轉化落地

從“書架”到“貨架”,要讓科技創新成果轉化應用,真正運用到經濟主戰場。

四川抗菌素研究所與華北制藥集團攜手合作,攻克了具有重大臨床需求的器官移植抗排斥藥物研發和生產中的共性關鍵技術難題,完成的《器官移植抗排斥微生物藥物的關鍵技術開發及產業化》榮獲第十五屆中國藥學會科學技術獎一等獎。項目累計獲得生產批件14件,國際注冊品種4個,授權發明專利4件,國家藥品標準6件。近三年新增銷售額4.48億元,利稅2.19億元,打破了國外技術壟斷,大幅降低了國內廣大患者的醫藥負擔。

機械工程學院教授/碩士生導師、中國硅酸鹽學會陶瓷技術創新人才獎獲得者陳渝在2項國家自然科學基金的資助下,帶領團隊成功研發出一種高溫、高性能、高穩定性的鉍層狀結構壓電陶瓷材料,與企業聯合制造的高溫壓電加速度傳感器在山東海陽核電站AP1000壓水堆核電機組的振動監測系統中成功應用,為核電站檢修工作貢獻力量。

成果轉化是結果,培植土壤是源頭。這五年,學校緊跟國家及地方發展戰略需求,構建“政校企互動、產學研結合”的生態系統,與天府國際生物城、天府現代種業園等7個功能區開展對接,與天府新區半導體材料產業功能區(邛崍)簽訂“校外實踐基地”和“創新創業孵化平臺”合作協議,持續推動與成都市產業功能區的深度對接以提升服務成都重點產業的能力,促進教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈的有機銜接,在新型產學研合作中形成新特色。

技術轉移人才是科技成果轉化關鍵的資源。2023年,學校組建技術轉移學院,進一步推動學校技術轉移智能化、高效化、規范化,形成跨區域、跨領域、跨機構的技術轉移轉化新格局。技術經紀(理)人培訓班成為學院工作的重要抓手之一,培養推動技術轉移轉化的專業人才隊伍,更好推動創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈“四鏈”深度融合,持續提升科技成果轉化效能。目前已開展三期技術經紀(理)人培訓,覆蓋師生人數114人。

企業“點單”,專家揭榜。2024年4月12日,龍泉驛區人民政府與學校共同舉行的一場“校企雙進·找礦挖寶”科技成果對接專場活動。在前期,技術轉移學院發布企業需求,精準匹配教師團隊“揭榜掛帥”,8家企業與我校教師團隊全部匹配成功,借助這一機制,有利推進了高校科技成果供給側與企業技術需求側精準對接,有力促進科技成果就地轉化與產業化。

目前,學校與四川省“專精特新”企業成都興宇精密鑄造有限公司深度合作,瞄準航空航天高精密高溫細晶鈦合金熔模鑄件優化工藝創新實施聯合技術攻關;與龍泉驛區創新創業孵化基地-汽車城集團、成都市海外留學歸國人員協會、悅湖新材料科技轉化中心、華西醫美健康城管委會簽訂科技成果轉化戰略合作協議,打造多元主體深度協同的技術成果轉化生態,讓科研與應用“一鍵相連”。

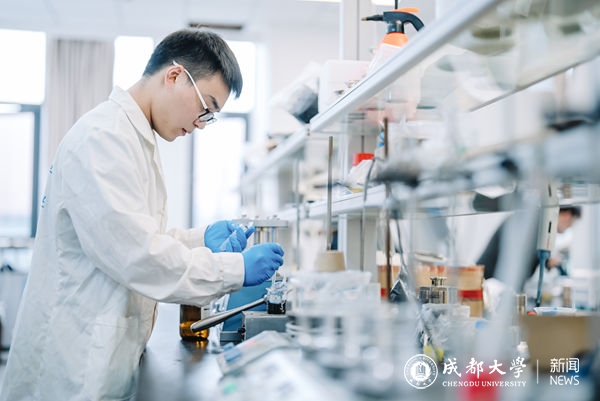

科教融合,發揮科研育人實效。學校通過本科生導師制、舉辦“科研雙選會”等機制設置,讓學生早進實驗室、早進課題組,在開展科學研究的過程中,培育學生的科學能力、科學精神、科研道德,在科研中實踐,在實踐中創新,在創新中創造,讓高能級的科研反哺驅動高水平教學,為推進科技強國建設儲備“生力軍”。藥學院2022級藥物化學專業研究生何美浩發表SCI論文3篇,中文核心論文2篇,其中以共同第一作者在國際頂級期刊JACS(IF:14.4)上發表論文1篇,以第一發明人授權專利1項。

面向需求 “頂天立地”服務社會

五年時間里,學校一大撥科研人員投身實驗,躬耕田野,在天府大地上繪制了一幅幅產業興盛、鄉村美麗、農民富裕的生動畫面。

十月雜糧秋播忙,成都大學雜糧加工重點實驗室科研團隊又有新行程。自2022年入駐簡陽市新市街道石家村建立成都大學雜糧作物現代化農業產業示范基地后,他們就開始了量“田”定制,針對研究平原丘陵地區的蕎麥、藜麥等雜糧的育種和栽培技術。現今,該基地已創制雜糧新種質1400余份,系統評價和篩選優質雜糧新種質600余份,選育新品種4個,種植蕎麥、藜麥200余畝,每畝均產近300斤。

用“研”出的“金種子”,夯實鄉村振興的“家底子”。作為全國唯一的國家級雜糧加工重點實驗室,主要圍繞雜糧優質專用品種的選育與高產栽培、雜糧精深加工與產業化示范、雜糧營養作用機制等方面開展多學科交叉性研究,先后主持了60余項科技部國際合作專項、國家自然科學基金等國家、省市級相關重大項目,近年來發表論文300余篇,其中SCI收錄200余篇。授權專利50余項,編寫蕎麥、藜麥等雜糧專著7部,選育苦蕎新品種9個,多次深入涼山州等邊遠山區展開考察調研、種植培訓等工作,積極為農業發展獻力獻智,把實驗室搬到田間地頭,把論文寫在鄉村振興的大路上。

在成大,像他們這樣以需求為導向,用科技賦能推動地方發展和國家戰略的“明星團隊”并不少見。

國家有需要,科研見行動。2020年初,新冠肺炎疫情肆虐,肉類加工四川省重點實驗室及時編制發布了《肉制品加工企業新型冠狀病毒肺炎防控指南》,成為全國農產品產業領域的第一個指導性技術規范,在全國范圍廣泛應用。

藥學院劉濤教授帶領師生團隊研究藿香正氣口服液等三種藥物對新型冠狀病毒感染肺炎(NCP)的活性成分,相關研究成果發表在《中草藥》期刊,其中一篇論文入選2021年度“領跑者5000——中國精品科技期刊頂尖學術論文(F5000)”榜單。

近日,成都市“三城三都”研究院在成大揭牌成立,依托研究院,學校將圍繞成都市“三城三都”建設中的重大問題開展前瞻性研究,構建綜合評價指標體系,為政府決策提供科學依據和智力支持。

黨委副書記、校長朱明指出,作為城市大學,學校要立足成都、服務成都、奉獻成都,與城市同頻共振、同向同行,通過校城融合、資源整合,凝心聚力“一盤棋”,發揮優勢,體現特色,形成品牌。

五年來,學校將“頂天立地”作為推動科研的風向標,積極對接地方、省內外經濟社會發展需求,全面融入成渝地區雙城經濟圈建設,緊密對接成都產業生態圈及重點產業鏈建設需求,充分發揮學校服務地方的主動性。

成立天府文化數字化創新省文旅重點實驗室、成都市兒童友好城市建設研究中心、成渝地區雙城經濟圈與成都都市圈建設研究中心、成都大學天府文化學院等省廳級研究平臺15個;圍繞“天府糧倉”成都片區建設,踐行成都大學創新農業科技服務模式,多舉措科技創新賦能區域產業發展與服務,助力“校企地”科技成果高質量轉化;為食品輕紡、醫藥健康、能源化工等萬億級優勢產業的發展提供智力支持和科技支撐。學校榮獲四川省科技進步一等獎3項,中國商業聯合會科學進步獎特等獎1項,四川省科技進步二等獎7項,三等獎7項。

面向未來,建設一流城市大學,成大何為?

市委市政府明確要求,成都大學要在高水平學科建設、高素質人才培養、高質量科研創新等方面取得新突破,成為與成都發展位勢相匹配的高水平城市大學。邁入下一個五年,學校將統籌推進教學科研人才體制機制一體改革,持續加強有組織科研,推動產出更多高水平研究成果,為全面建設社會主義現代化國家,服務科技高水平自立自強貢獻成大力量。